VI. Die Linie: Eine Frage der Technik

Pitteri

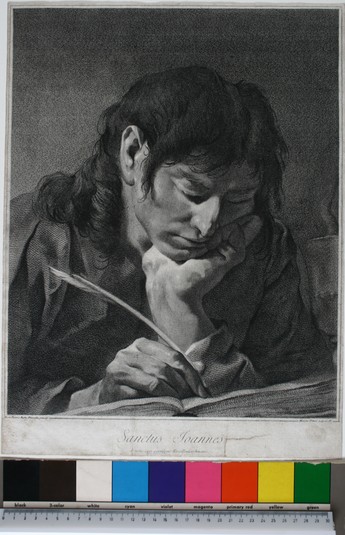

Das vorliegende Blatt gehört zur Serie „Die Heilige Familie und Apostel“ des Stechers Marco Pitteri (1702-1786) aus Venedig. Sie erschien 1742, die Vorlage stammt von Giambattista Piazzetta, der als bedeutendster Maler des venezianischen Settecentos gilt und ein enger Freund Pitteris war.

Wir sehen ein Bruststück des Heiligen Johannes. Der Apostel sitzt oder steht an einem Schreibpult, wir sehen ihn im Halbprofil über ein aufgeschlagenes Buch gebeugt. In der rechten Hand hält er einen Federkiel, dessen Spitze das Papier berührt, die Linke stützt sein Kinn. Die Lider sind gesenkt, der Blick ist aufs Buch gerichtet.

Am rechten Bildrand steht, halb abgeschnitten, ein Kelch mit Schlange – das übliche ikonographische Attribut des Johannes. Der Hintergrund ist gleichmäßig dunkel gehalten, lediglich über Johannes’ rechter Schulter ist er leicht aufgehellt, sodass sich Haar und Gewand deutlich vom Grund abheben.

Pitteris Blatt ist ein schönes Beispiel für einen meisterhaft ausgeführten Kupferstich – und für die besondere Aufgabe, vor die diese Technik den Stecher stellt und die vor allem dem Werkzeug geschuldet ist: Der Kupferstecher arbeitet mit einem Stichel, der die Linien mit physischer Gewalt in die Platte „gräbt“. Andere Tiefdruckverfahren, etwa die Radierung, werden mit einer Stahlnadel ausgeführt, was einen spontanen, Bleistift-artigen Duktus ermöglicht.

Das „Ausstechen“ der Platte hingegen lässt ausschließlich parallele oder in Kreuzlage geführte Linien zu. Die meisterhafte Ausführung dieser Technik lässt sich im Johannes-Porträt gut am Kontrast zwischen dem linken Handballen und dem dahinterliegenden dunklen Gewand erkennen.

Das Handgelenk ist von links oben hell erleuchtet, es markiert die Mittelachse des Bildes, stützt und rahmt das Kinn des Apostels und lenkt den Blick des Betrachters auf dessen Gesicht. Hauchdünne, parallele Linien zeichnen die Struktur des Handballens nach – sind aber so zurückhaltend gesetzt, dass sie die Haut hell erleuchten lassen. Um den Effekt zu verstärken, setzt Pitteri direkt daneben eine der dunkelsten Stellen des Bildes: Das Gewand ist tief verschattet, nahezu schwarz – ein engmaschiges Netz aus sich kreuzenden Linien. So wenig Tinte man auf dem Handballen findet, so wenig weiße Stellen finden sich hier. Und doch ist es kein durchgängiges Schwarz: die Linien sind streng systematisch gezogen, geben die Webstruktur des Gewandes wieder. Pitteri überlässt nichts dem Zufall, jede Linie ist Teil des streng durchdachten Gesamtkonzepts.

Jan Stremmel

Standort/Bildrecht: Institut für Kunstgeschichte der LMU, München