Lehrangebot im Master

Das Lehrangebot im Master

Das Lehrangebot des Instituts für Kunstgeschichte der LMU umfasst die Kunst vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart sowie die verschiedenen klassischen Gattungen (Architektur, Skulptur, Malerei). Die europäische Kunstgeschichte wird in ihrer ganzen Breite angeboten und vor dem Horizont globaler Entwicklungen reflektiert. Großes Augenmerk liegt auf methodischen Fragestellungen, „global arts“, Kulturtransfer, „digital humanities" sowie transdisziplinären Perspektiven.

Besondere Schwerpunktsetzungen und ausgewiesene Forschungskompetenzen ergeben sich aufgrund der bestehenden Lehrstühle und Professuren, die das Lehrangebot im Master hauptsächlich bestreiten. Bitte informieren Sie sich auf der Website (Personen > Professorinnen und Professoren) über die derzeit am Institut lehrenden und forschenden Dozent/innen. Bitte beachten Sie auch das konkrete Lehrveranstaltungsangebot auf LSF sowie Vertretungen und Forschungsfreisemester. Außerdem unterrichtet und prüft im Master eine Reihe von außerplanmäßigen Professor/innen und Privatdozent/inn/en. (Personen > PDs/Apl. und HonorarprofessorInnen). Ergänzt wird das Lehrangebot im Master-Studiengang durch Gast- und Honorarprofessoren sowie externe Lehrbeauftragte.

Selbstständig Forschungsschwerpunkte setzen

Der Hauptteil des Lehrangebots im Master beruht auf Hauptseminaren (P 1.2 und P 2.2 sowie ggfs. WP 1.2 und WP 2.2), die in Kombination mit einer Vorlesung besucht werden. Diese Hauptseminare sind für fortgeschrittene BA-Studierende und Master-Studierende geöffnet. So kann ein möglichst großes Themenspektrum, das die ganze Bandbreite der Kunstgeschichte abdeckt, angeboten werden. In den Hauptseminaren lehren ausschließlich die habilitierten Dozent:innen des Instituts. Das konkrete Veranstaltungsangebot ist jeweils ab Ende des Vorsemesters in LSF einsehbar.

Master-Forschungsmodul

Das Master-Forschungsmodul (P 3) besteht aus einem Forschungsseminar und einer Vorlesung. Das Forschungsseminar ist ausschließlich für Master-Studierende geöffnet und widmet sich aktuellen Forschungsfragen. Je Semester stehen zwei Forschungsseminare zur Wahl, von denen im Studienverlauf eines belegt werden kann. In den Forschungsseminaren lehren die ordentlichen Professor:innen, teils auch Vertretungen, des Instituts. Folgende Themenkomplexe werden im semesterweisen Wechsel angeboten:

Forschungsschwerpunkte Sommersemester

Globale Kunstgeschichte Durch die Professur für Islamische Kunstgeschichte (Prof. Ilse Sturkenboom) und den Forschungsschwerpunkt von Prof. Sophie Junge wird am Institut der Bereich der außereuropäischen Kunst, insbesondere auf dem Gebiet der heutigen Türkei und des Irans, abgedeckt. Globale Fragestellungen werden auch von allen übrigen Professuren und Lehrstühlen in allen Epochen, Medien und Gattungen verfolgt.

Digitale Kunstgeschichte Derzeit bieten im Bereich der Digital Humanities Prof. Stephan Hoppe (3D-Visualiserung) sowie Prof. Boris Cuckovic Berger Forschungsseminare an.

Forschungsschwerpunkte Wintersemester

Bildkulturen des Mittelalters und der (frühen) Neuzeit Mit dem Lehrstuhl für allgemeine Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Kunst Italiens (Prof. Ulrich Pfisterer), der Professur mit Schwerpunkt Kunst der Frühen Neuzeit (Prof. Chiara Franceschini), der Professur mit Schwerpunkt Kunstgeschichte des Mittelalters (Prof. Joanna Olchawa) und der Professur mit Schwerpunkt Bayerische Kunstgeschichte (Prof. Stephan Hoppe) verfügt das Institut für Kunstgeschichte der LMU über einen ausgewiesenen Forschungsschwerpunkt in der Frühen Neuzeit, der verschiedene Gattungen, Medien und Regionen abdeckt. Der Fokus ist zwischen global und lokal perspektiviert

Kritische Moderne Die Kunstgeschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts wird in München von Prof. Burcu Dogramaci (vertreten durch Prof. Sophie Junge) und Prof. Boris Cuckovic Berger abgedeckt. Die Kunst von der Aufklärung bis in die Gegenwart wird unter aktuellen Perspektivierungen wie Migration, Digitalität und Ökologie kritisch diskutiert.

Forschungsseminare im Wintersemester 2025/2026

Bildkulturen des Mittelalters und der (frühen) Neuzeit Joanna Olchawa: Bild und Klang. Audiovisuelle Wahrnehmung im Mittelalter

Automaten in Form von Tischbrunnen, deren Glöckchen über bewegliche Rädchen und das fließende Wasser zum Klingen gebracht werden; Skulpturen scheinbar aufmerksam lauschender Figuren an Kanzeln, die zur Nachahmung durch die Anwesenden auffordern; oder auch Engelsdarstellungen, die die gesungene ‚Himmlische Liturgie‘ indizieren, welche man wiederum durch ein ‚inneres Hören‘ wahrnehmen sollte – die Kunst des Mittelalters ist sehr sinnlich geprägt. Vor allem aber ist sie audiovisuell, sowohl auf das Sehen als auch das Hören, ausgerichtet. Dabei kann das Zusammenspiel vielfältige Formen annehmen, denn Bild (im weitesten Sinne) und Klang (als Oberbegriff für Musik, Gesang und Sprechakte) können sich ergänzen, gegenseitig in ihrer Wirksamkeit steigern oder auch konterkarieren.

Das Seminar widmet sich dieser audiovisuellen Dimension mittelalterlicher Kunst. Dies geschieht insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Forschungsansätze der ‚Sound History‘, der lebendig geführten Debatten um Klangräume und dem schon längst ausgerufenen ‚Auditory Turn‘. Doch im Gegensatz zu den bisherigen, vorwiegend textbasierten Untersuchungen soll nun der Fokus auf das Potential der Bilder, Objekte, Skulpturen und Räume gelegt werden. Auch wird dabei reflektiert und problematisiert, dass sich der ephemere, damalige Klang und dementsprechend das kulturell geprägte (nie objektive) Hören eigentlich der historischen Rekonstruktion entziehen. Damit rücken Fragen nach Intermedialität und Intersensorialität wie auch der unterschiedlichen Vermittlungs- und Manifestationsstrategien von Klängen in und mit Kunst in den Vordergrund.

Abb. Sog. Tischbrunnen, Paris, um 1320–50 (Cleveland, Museum of Art)

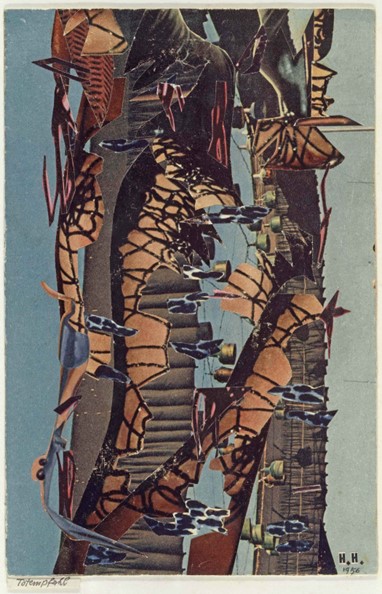

Kritische Moderne Sophie Junge: «Sprache(n) globaler Humanität? Kunstwerke der 1950er Jahre als Gesten des Neubeginns»

Die 1950er Jahre sind geprägt von der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und den Gräueln des Nationalsozialismus im zerstörten Europa, von der Dekolonisierung und Neugründung unabhängiger Nationalstaaten auf dem afrikanischen und asiatischen Kontinent. In dieser Dekade findet Kunst Beachtung als Impulsgeber für die humanitäre Reorganisation der kriegszerstörten Gesellschaften. Gleichzeitig werden Kunstwerke in den Dienst (neuer) Nationalstaaten gestellt und für die Etablierung nationaler Identitäten eingesetzt.

Als Einstieg und Ausgangspunkt des Seminars dient die Ausstellung «Postwar: Kunst zwischen Pazifik und Atlantik, 1945–1965», die 2016 im Haus der Kunst gezeigt wurde. Die großangelegte Schau präsentierte die Kunst der 1950er Jahre in globaler Perspektive. Sie markiert die Gleichzeitigkeit multimedial vielfältiger künstlerischer Ausdruckformen und die gesellschaftspolitischen Ansprüche zwischen Nationalismus und Humanismus, die an sie herangetragen wurden.

Im Forschungsseminar erarbeiten wir künstlerische Positionen und Strömungen, Ausstellungsformate und Archivbestände sowie theoretische Reflexionen aus und über diese Dekade und reflektieren dabei den eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisprozess.

Hanna Höch, Totempfahl, 1956, Collage, 250x165cm, Sammlung Institut für Auslandsbeziehungen

Vorschau auf das Angebot im Sommersemester 2026

Digitale Kunstgeschichte Stephan Hoppe: „Cultural Heritage in Aktion: Politische Strategien und digitale Methoden“

Was haben der Wiederaufbau von Notre Dame, die Rückgabe der Benin Bronzen, virtuelle Rekonstruktionen von Palmyra und der geplante Tunnel unter Stonehenge gemeinsam? Sie alle zeigen, dass kulturelles Erbe heute in einem Spannungsfeld aus politischer Aushandlung und digitaler Innovation steht. In unserem Master Forschungsseminar „Cultural Heritage in Aktion: Politische Strategien und digitale Methoden“ erkunden wir genau diese Schnittstellen.

Gemeinsam analysieren wir, wie Akteure wie UNESCO, ICOMOS oder Blue Shield über Normen und Chartas Einfluss nehmen, und wie gleichzeitig 3D Scanning, GIS Analysen oder KI gestützte Bildverfahren den Umgang mit Objekten, Gebäuden und Landschaften verändern. Im Seminar werden konkrete Fallstudien behandelt: Wir diskutieren die Restaurierungs¬ethik von Notre Dame auf Grundlage von Laserscans, visualisieren den Symbolwert zerstörter Kulturgüter in Syrien mittels Extended Reality, folgen einem Projekt der digitalen Dokumentation von Bauwerken in der Ukraine oder analysieren eine digitale Provenienzspur der Benin Bronzen in Linked Open Data Formaten.

Hands on Blöcke (QGIS, Metashape, IIIF, RealityCapture) wechseln sich mit kritischen Lektüren zu Restitution, Cultural Diplomacy und Heritage Governance ab. Studierende könnten je nach Interesse ein eigenes Mini Forschungsprojekt entwickeln: ein digitales Artefakt (z. B. 3D Modell, StoryMap) eine Einordnung des Themas in den aktuellen politischen Rahmen. Gastvorträge aus Denkmalpflege, Museumspraxis und Digital Heritage Start ups könnten zusätzliche Perspektiven auf Karrierewege jenseits der Universität eröffnen.

Globale Kunstgeschichte Yannis Hadjinicolaou: Zwischen Asien und Europa. Künstlerische Wechselwirkungen in der Frühen Neuzeit

Die Frühe Neuzeit war geprägt von intensiven Austauschprozessen zwischen Asien und Europa. Handelsnetzwerke, Missionen, diplomatische Kontakte, Reisen und der Kolonialismus führten zu wechselseitigen Aneignungen, Missverständnissen und kreativen Transformationen in den Künsten. Europäische Darstellungen asiatischer Herrscherhöfe – etwa in den Reiseberichten von Jesuiten oder Kaufleuten – begegnen höfischen Bildprogrammen und Kunsthandwerken aus Asien, in denen westliche oder ebenfalls asiatische Gesandte ins Bild gesetzt wurden. Die Faszination für das „Fremde“ äußerte sich unter anderem in der Mode der Chinoiserien, die asiatische Motive stilisiert in europäischen Innenräumen und Gärten verankerten. Zugleich prägten Darstellungen von Kannibalismus oder exotischen Tierwesen – wie etwa Dürers berühmtes Rhinozeros – die europäischen Imaginationen des „Anderen“. Tiere fungierten dabei nicht nur als Kuriositäten oder Handelsobjekte, sondern wurden auch als Zeichen globaler Macht, Mobilität und imperialer Ordnung in Szene gesetzt.

Diese künstlerischen Prozesse sind eng verbunden mit der gewaltsamen Erschließung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen im Zeichen kolonialer Expansion: Elfenbein, Lack, Perlmutt zirkulierten als Prestigeobjekte, Handelsgüter und Materialien der Kunst. Die ökologische Dimension globaler Kunstgeschichte rückt damit in den Blick: Kunstproduktion als Teil kolonialer Zugriffssysteme, in denen materielle Kultur und Umweltzerstörung miteinander verwoben waren. Bilder und Objekte im weitesten Sinne spielten als Agenten dieser Beziehungen eine eigenständige, mitunter sogar subversive Rolle. Sie wirkten als sogenannte „Bilderfahrzeuge“, ein Begriff, den der Kunsthistoriker Aby Warburg geprägt hat.

Das Seminar versteht sich als kritische und vertiefte Auseinandersetzung mit der globalen Kunstgeschichte der Frühen Neuzeit. Ziel ist es, eurozentrische Narrative zu hinterfragen und alternative Perspektiven sichtbar zu machen. Dabei arbeiten wir mit experimentellen Formaten – etwa in Form eines Bilderatlas – und beziehen die reichen Ressourcen der Münchner Sammlungen in unsere Analysen ein. So soll ein vielschichtiges Bild künstlerischer Verflechtungen zwischen Europa und Asien entstehen, das materielle, ideologische und ökologische Dimensionen – etwa im Kontext von Begriffen wie „Orientalismus“ oder „extraktivem Kolonialismus“ – sichtbar macht.

Forschungsseminare in den Vorsemestern

Hier finden Sie eine Übersicht über die Forschungsseminare der Vergangenheit.